百年辉煌 沧桑巨变——南通市经济社会发展成就

来源: 南通市统计局 发布时间:2021-06-29 字体:[ 大 中 小 ]

南通是中国近代民族工业发祥地之一,也是平原地区少有的革命老区。在革命、建设、改革的伟大历史进程中,南通人民在中国共产党的领导下,艰辛探索、奋发图强,解放思想、改革开放,科学发展、追赶超越,取得一个又一个胜利,江海大地发生了翻天覆地的巨变。一百年来,南通市经济规模不断扩大,总量突破万亿元,经济社会发生了翻天覆地的变化。综合实力显著提升,深化改革蹄疾步稳,城市建设日新月异,民生事业持续改善,全市上下勠力同心,开拓创新,砥砺前行,共同谱写中华民族伟大复兴的中国梦的南通篇章。

一、经济发展突飞猛进,综合实力历史性跨越

(一)经济总量不断壮大

经济总量连上新台阶。1949年,全市生产总值仅为3.8亿元,经过长期努力,1978年全市生产总值增加到29.4亿元,增长了近7倍;改革开放以来,全市经济快速发展,1988年经济总量突破100亿元,2004年突破1000亿元,2011年突破4000亿元,达到4138.9亿元。党的十八大以来,南通综合实力持续提升。全市经济总量连续跨越6000、7000、8000和万亿元大关,2020年达到10036.3亿元,是1949年的2600多倍,占全省经济总量的比重达到9.8%。按不变价计算,1949-2020年全市生产总值年均增长9.6%,其中1979-2020年年均增长11.5%。南通经济总量在国内城市中的排名显著提升,2020年,全市经济总量在全国大中城市位列第21位,在地级市中位列第8位。

(二)财政实力由弱到强

解放初期,南通财政十分困难。1949年,全市财政预算内收入仅2174万元,1954年超亿元,1978年增加到5.5亿元。改革开放以来,随着经济快速发展,财政收入大幅增长,1988年,全市财政一般预算收入超10亿元,2007年超百亿元,2020年达到639.3亿元,是1949年的2900多倍,年均增长11.9%,增速与经济增长基本同步。2020年,南通市财政一般公共预算收入在全国大中城市中位列第27,在地级市中位列第10。

(三)人均GDP连续跨越

人均GDP跻身上中等收入国家(地区)行列。1952年,全市人均生产总值只有120元,处于极度穷困状态。改革开放以后,人均GDP“几年上一个台阶”。1986年,全市人均GDP超千元,2001年超万元,2017年超10万元,2020年达到129900元,按2020年平均汇率计算,人均GDP为18827美元。根据世界银行的划分标准,目前南通人均国民收入水平已跨入上中等收入国家和地区的门槛。从增幅看,1978-2020年,全市人均生产总值年均增长11.1%。

二、产业结构优化升级,发展质量大幅跃升

(一)现代工业体系初步建立

100年来,南通新兴工业行业大量涌现,资金密集型和技术密集型行业比重上升。电子信息、新能源等支柱产业不断壮大,纺织、轻工等传统产业改造提升,产业集聚度不断提高。改革开放初期,轻工工业主导南通工业发展,传统的纺织、服装及食品加工业在工业经济总量中占比达49.8%,轻重工业比例为67.1:32.9。进入新世纪,以化学原料及化学制品制造业、装备制造业为代表的重化工业迅速崛起,2004年重工业比重首次超过轻工业,2020年全市轻重工业比例为33:67。近年来,南通工业形成了以高端纺织、船舶海工、电子信息三大支柱产业和智能装备、新材料、新能源三大新兴产业为重点的“3+3”产业格局,2020年全市“3+3”产业总产值在规模工业经济总量中占比达到54.4%。

(二)服务业发展提速提质

1952年,南通第三产业增加值仅为1.93 亿元,到1978年也只有6.12 亿元。改革开放以来,服务业随市场繁荣而日益兴旺,进入发展快车道。特别是党的十八大以来,服务业迸发出前所未有的生机和活力,生产性服务业和生活性服务业并行发展,新产业新业态新模式不断涌现,成为保障就业、稳定经济的重要力量。2020年全市第三产业增加值达到4811.76亿元。

(三)三次产业结构调整趋优

1952年,全市三次产业结构为54.1:14:31.9,全市农业增加值占GDP比重高达54.1%,工业增加值比重仅为13.1%,传统农业占主要份额,工业基础十分薄弱。新中国成立以后,经过不断调整优化,1978年,全市三次产业结构演进为41.8:37.4:20.8,第二产业增加值提高了23.4个百分点。

改革开放以来,南通持续加快产业结构调整步伐,稳定发展农业、加快推进工业化、大力发展服务业。1979年,全市三次产业结构首次调整为“二一三”格局,第二产业增加值比重超过第一产业成为全市经济发展的主导产业,南通经济步入工业化阶段,三次产业结构为38.8:40:21.2。1995年,第三产业增加值比重首次超过第一产业,转换为“二三一”结构,三次产业结构为23.3:51.4:25.3。2020年,全市三次产业结构演进为“三二一”结构,服务业首次超过第二产业成为国民经济第一大产业,成为经济社会发展的支撑带动性产业,三次产业结构为4.6:47.5:47.9。

三、基础设施重大飞跃,城市功能持续完善

(一)公铁水空齐头并进

1949年,南通境内共有公路35条,总长仅881公里,其中,土路占93%。新中国成立后直至80年代初,全市交通滞后的状况虽然有所改善,但是“瓶颈”制约仍十分严重。改革开放以来,南通人民加快交通建设,努力改变城乡交通落后面貌。1989年成为苏北第一个实现乡乡通公路的城市。2020年,全市高速公路里程达到487.5公里,实现高速公路县县通。过江通道建设加快,苏通长江大桥、崇启大桥、沪苏通长江大桥相继建成通车,为南通接轨上海、苏南打通了长江天堑。南通铁路从无到有进入高速发展阶段,轨道交通开工建设。2002年,宁启铁路动工兴建,2016年5月宁启铁路正式开通动车组列车,南通由此进入动车时代;兴东机场1993年元旦首航,2015年8月6日机场口岸正式成为我国一类航空开放口岸,兴东机场建成国际机场。

运输方式衔接更加有效,各种交通运输方式网络更加完善,衔接能力明显提高。2020年,沪苏通铁路建成通车营运,江苏第三、南通唯一的动车所同步投入使用;盐通铁路提前16个月开通运营。年末铁路总里程达427.7公里。南通站开行列车50.5对,南通西站开行列车28.5对。2020年,南通机场开飞首个洲际国际全货机航班,年末南通机场民航航线47条,开通周航班量330班;全年民航货邮吞吐量5.4万吨,旅客运输量251.5万人次。

(二)港口建设加速推进

新中国成立初期,南通仅是一个地方性内河小港,主要承担苏北地区物资进出,港口货物吞吐量3.8万吨,客运量8.3万人次。新中国成立后,南通十分重视港口建设。1980年,随着2个万吨级深水泊位建成使用,南通港成功实现海轮直达和江海船驳换装。1982年底,南通港成为长江全线首批对外开发港口,从干流港一跃成为江海河联营的枢纽港口。上世纪90年代后,作为上海国际航运中心的重要一翼,南通已经形成拥有万吨级泊位28座、与世界64个国家和地区178个港口通航的港口群。其中,南通港成为全国十大港口之一,长江第二大港口。2006年,南通港跻身全国沿海亿吨大港行列。党的十八大以来,南通港口建设进一步加速,连申线三级航道通航,结束了无高等级内河航道历史。洋口港15万吨级、吕四港10万吨级航道开工建设,长江干线太仓至南通段12.5米深水航道一期工程竣工通航,10万吨级及以上海轮减载乘潮海进江直航。南通港、如皋港、洋口港、启东港水运口岸和南通兴东机场空运口岸相继开放,全市国家级开放口岸达到5个。2020年南通港货物吞吐量突破3亿吨,是1978年的103倍。

(三)通信水平标新立异

现代信息通信体系加快构建。邮电通信业规模不断扩大,电信基础设施建设加快推进,信息化网络化后来居上。2020年末,全市邮政寄递服务2.58亿件,增长18.2%;快递业务7.46亿件,增长58.7%。党的十八大以来,我市信息通信水平快速提升。作为全国唯一获得国家三网融合城市试点、国家智慧城市试点、中欧绿色智慧城市试点等三个试点的地级市,继苏州、南京之后,南通互联网国际通信专用通道正式开通,成为省内第三家跨上“国际专用信息高速公路”的城市。2020年全年新建5G基站6540个,全市连接数达83万个。

四、对外开放纵深推进,发展活力明显增强

(一)对外贸易发展成就斐然

新中国成立初至1984年,南通外贸业务主要是组织货源。1984年,全市外贸出口商品收购总额6.3亿元,是1958年的17倍。1985年,南通增加了自行出口口岸,对外贸易正式起步。1985年,全市实现进出口总值0.12亿美元,1994年突破十亿美元,2006年突破百亿美元,2020年全市进出口总值达379.4亿美元,与1985年相比,年均增长25.9%。1985年全市出口总值0.04亿美元,1995年突破十亿美元,2008年突破100亿美元,2020年达258.75亿美元,年均增长28.5%。随着我市对外贸易的强势增长,外贸依存度也由1985年的14.0%上升到2020年的26.2%,累计提高了12.2个百分点。

从贸易方式看,一般贸易出口占出口总值的比重不断提高,2020年,全市一般贸易出口占比达73%,比2000年累计提高21.7个百分点。出口商品主体由劳动密集型的轻纺产品向机电产品和高新技术产品的转变。2020年,全市机电产品和高新技术产品出口额分别占全市出口总额的43.2%和17.3%,呈持续提升态势;而纺织原料及制成品出口占比则由2002年的41.9%降至2020年的26%。

从出口地区看,出口空间不断拓展。上世纪90年代,南通对日本出口一支独秀,占全市出口总额的一半左右。入世后,随着市场多元化战略的不断推进,日本、欧洲、美国传统出口市场得到巩固,新兴市场的发展已初具规模。2020年,我市对日本、欧洲、美国三大传统市场出口占全市出口总额比重达到近一半,同时,对“一带一路”地区出口持续提升。

(二)利用外资领域深度拓展

南通市利用外资起步于1982年,此后,伴随着改革开放步伐的加快,投资环境的日益改善和市场机制的不断健全,全市利用外资经历了探索、起步、全面发展、跨越发展等几个时期。1985年,全市实际利用外资1208万美元,1993年突破1亿美元,2004年突破10亿美元,2006年起,每年均稳定在20亿美元以上,2020年全市直接利用外资27.1亿美元,为1985年的200多倍,年均增长16.7%。改革开放以来,全市累计引进外商和港澳台资本达441亿美元。

外资领域不断拓宽。改革开放初期,南通外商投资的领域仅限于工业,经过40多年的发展,外商投资已覆盖了全市经济发展的方方面面,外资结构明显改善,中国入世后,我市外商投资由纯工业逐渐扩展到农业和服务业,2002年利用外资结构为0.7:93.3:6.0,2020年全市实际利用外资产业结构调整为0.1:50.2:49.7,外商资本明显向服务业转移。

(三)平台载体建设如火如荼

1984年南通成为全国首批沿海开放城市,成立首个国家级经济技术开发区以来,随着产业加快集聚催生不断发展的需求,南通对外开发平台日趋增多,又先后建成海安、如皋、海门、高新和南通综保区等5个国家级开发区和12个省级开发园区。另有跨江跨境合作园区18个,其中跨国合作园区2个,南北共建园区2个。这些园区集聚了全市80%以上的产业项目。随着配套设施日臻完善,吸引许多中外先进制造、科技研发等领域知名企业、机构来南通投资合作。

五、创新活力竞相迸发,社会事业全面发展

(一)科技创新实现突破

南通是省内较早建立科学技术委员会和科技协会的城市。上世纪60至70年代,全市广泛开展科技革命和创造发明活动,在推动经济建设等方面发挥了重要作用。改革开放以后,南通不断加大科技投入力度,科技创新能力不断增强。

2020年,全市研究与试验发展(R&D)经费占地区生产总值的比重达到2.6%左右,比2005年翻了一倍多。知识创新意识不断强化,专利创造质量有效提升。全年专利申请量46076件,授权量30662件,其中,发明专利申请量10253件,授权量2437件。万人发明专利拥有量36.8件。全市高新技术企业突破2000家,达到2179家。全年有19项科技成果获江苏省科技进步奖,建成科技孵化器67家,其中国家级15家、省级34家。

(二)教育事业长足发展

“教育之乡”广出人才,教育事业长足发展。从南通走出了著名数学家杨乐等45位“两院”院士。20世纪90年代以来,南通的基础教育质量—直处于全省乃至全国领先地位,高考成绩连续多年在全省处于领先位置。南通大学喜获博士单独授予点和自主选拔录取资格,南通高等师范学校升格为南通师范高等专科学校,紫琅职业技术学院由专科升格本科院校等。

2020年末,全市拥有普通高等学校8所,在校学生12.9万人。同时,职业教育和成人教育全面发展,为南通经济建设输送了大批适用人才。

(三)文化事业成绩斐然

南通文化事业在上世纪50年代就有越剧《老八路》和海门山歌《淘米记》进京演出,受到周恩来总理亲切接见的光荣历史。改革开放后,又有不少戏剧、影视剧目在全国获奖。文博事业发展迅猛。文化和经济良性互动,进入新世纪后,在保护和拓建中国第一个公共博物馆的基础上,还以建筑、刺绣、盆景、风筝等为主题,创办了多个专题博物馆和准博物馆,形成了内容丰富、风格各异的环濠河文博馆群,在全国地级市中独树一帜。南通博物馆之城越发耀眼,创造了中国文博事业的诸多“第一”和“唯一”,记录历史、传播知识、吸引游客等立体效应凸现。

2020年末,全市拥有公共图书馆11个,文化馆9个,博物馆(纪念馆)29个,公共美术馆2个,乡镇街道文化站101个。市级以上文物保护单位238处,其中全国重点文物保护单位11处,江苏省文物保护单位28处。市级以上非物质文化遗产保护项目148个,其中国家级10个,省级53个。

(四)医疗卫生全面进步

卫生事业关系千家万户幸福安康,是构建和谐社会,提高民生质量的重要内容。新中国成立尤其是改革开放以后,南通全面落实国家、省关于深化医药卫生体制改革、建设现代医疗卫生体系的决策部署,优化资源配置,提升服务能力,推动卫生事业全面发展。全市医疗卫生资源大幅提升,医疗卫生床位从1978年末的1.55万张增加到2020年底的4.95万张,卫生技术人员由1.47万人增长到5.33万人,医生人员数由0.6万人增长到2.24万人。市、县(市)疾病防控、卫生监督、妇幼保健等公共卫生机构达到国家规定建设标准,精神卫生、院前急救、采供血等公共卫生机构设施条件明显改善,基本公共卫生服务项目广泛落实。疾病防控能力显著提升。2020年人均期望寿命83.16岁。

六、民生福祉持续改善,人民生活迈向小康

(一)脱贫致富逐梦小康

建党初期,南通城乡居民过着食不裹腹、衣不蔽体的苦难生活,新中国成立后,特别是改革开放以来,居民生活得到明显改善。以1986年全市人均GDP比1980年翻一番为标志,南通摆脱贫困进入温饱阶段。进入新世纪,南通全面小康社会建设进程逐步加快,全面小康综合实现程度持续提升。根据江苏2003年制定的全面小康指标体系,2009年,南通比省委要求提前3年率先在全省江北以市为单位达到全面小康标准;2010年,南通以县(市)为单位达到小康标准,崛起全省江北首个县(市)小康群。省第十三次党代会提出高水平全面建成小康社会,根据高水平小康标准,2020年,全市高水平全面建成小康社会综合实现程度为97.9%,人民生活发生翻天覆地变化。

(二)居民生活显著改善

1980年,南通市区居民人均收入仅为386元,2005年,全市城镇居民人均可支配收入突破万元,2010年突破2万元,2013年突破3万元,2017年突破4万元,2020年达52484元。2005-2020年,全市城镇居民人均可支配收入年均增长10.6%。收入持续稳定增长给居民提高生活水平、改善生活质量、改变消费观念和生活方式提供了物质基础。2020年,全市城镇居民每百户居民家庭拥有移动电话267台,家用汽车62辆,人均住房建筑面积达到52.2平方米。反映居民生活质量的恩格尔系数稳步下降,2020年为28.9%,比1981年下降了27.9个百分点,比2007年下降了9.6个百分点。

1981年,全市农村居民人均纯收入249元,1995年突破千元,2011年突破万元。2017年,全市农村居民人均可支配收入突破2万元,2020年达到26141元。2005-2020年,全市农村居民人均可支配收入年均增长11%。农民生活由温饱型向发展型转变,恩格尔系数由1985年的51.7%下降为2020年的30.4%。

(三)保障体系基本健全

社会保障不断加强,织就广覆盖的民生安全网。建党初期,南通社会保障尚属空白。上世纪50-70年代,开始由国家和单位对城镇职工提供劳保等一定福利,并由集体对农民实行少量保障。改革开放以来,适应经济社会发展需要,我市社会保障制度逐步建立,覆盖面持续扩大,待遇水平稳步提升。党的十八大以来,多层次社会保障体系加快构建,社会保障水平稳步提高。2020年末,全市城乡居民养老保险参保人数133.3万人。失业保险、工伤保险和生育保险参保人数分别为132.5万人、143.5万人和147.1万人。参加基本医疗保险人数达728.7 万人。

过去的百年,是南通发生历史巨变的百年,是南通人民团结拼搏,铸就辉煌的百年。回顾历史,豪情满怀;展望未来,信心百倍。改革开放天地宽,砥砺奋进正当时。回答好新时代中国特色社会主义南通实践新考卷,南通将不忘初心再出发,坚持以人民为中心的发展思想,提升能级、激流勇进,全力打造江海联动新引擎,努力成为江苏高质量发展的新增长极,奋力迈向长三角一体化新门户城市,让这颗“江海明珠”释放出更加璀璨的风采。

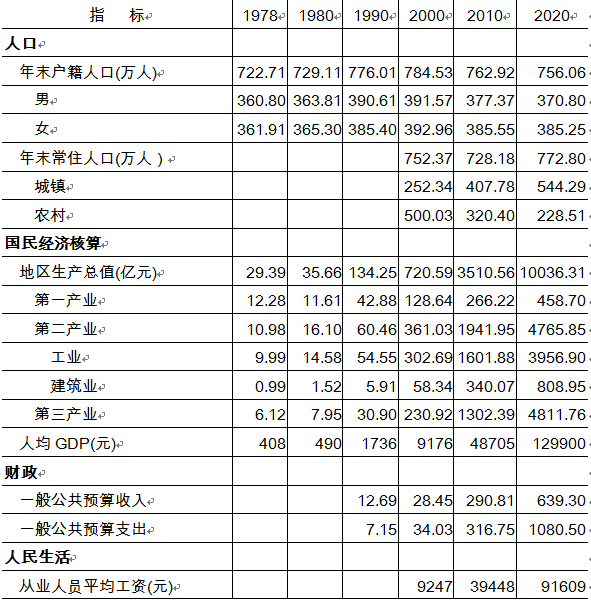

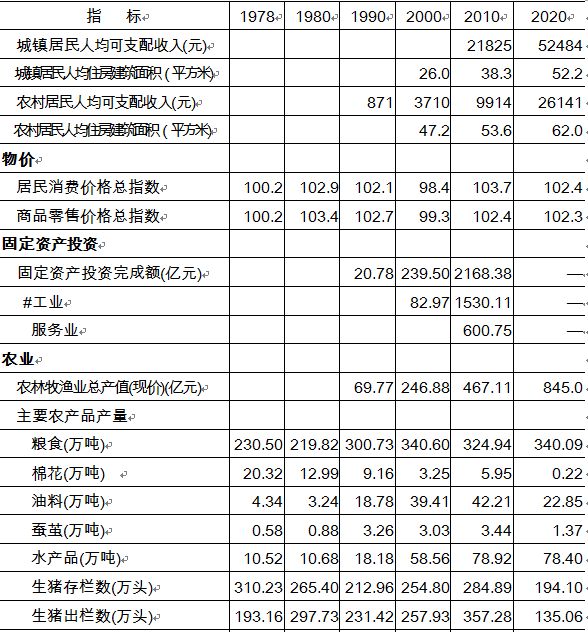

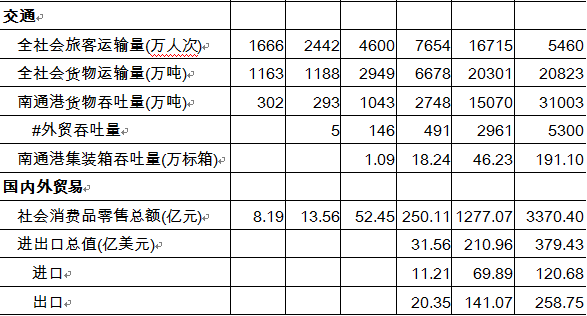

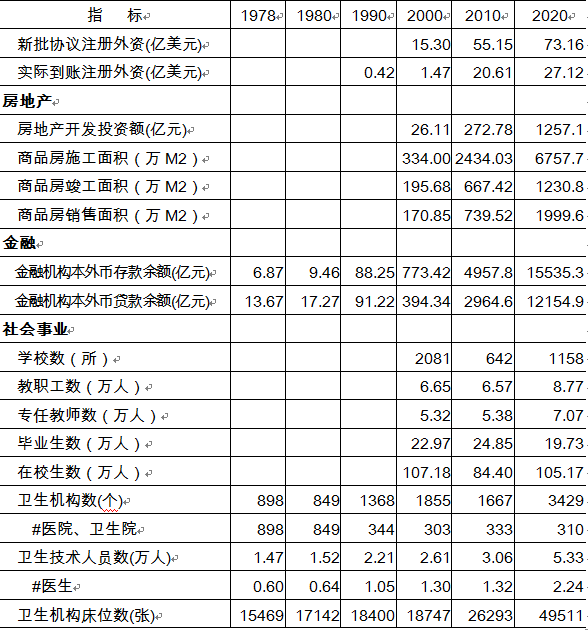

1978-2020年南通市主要指标完成情况表